Damnatio Figuræ. Dalla negazione dell’immagine al ritratto dal 19.06 al 05.10.2025 presso lo spazio espositivo Sant’Agnese. Un percorso espositivo che alla scoperta del ritratto, dell’immagine attraverso una selezione di trenta opere.

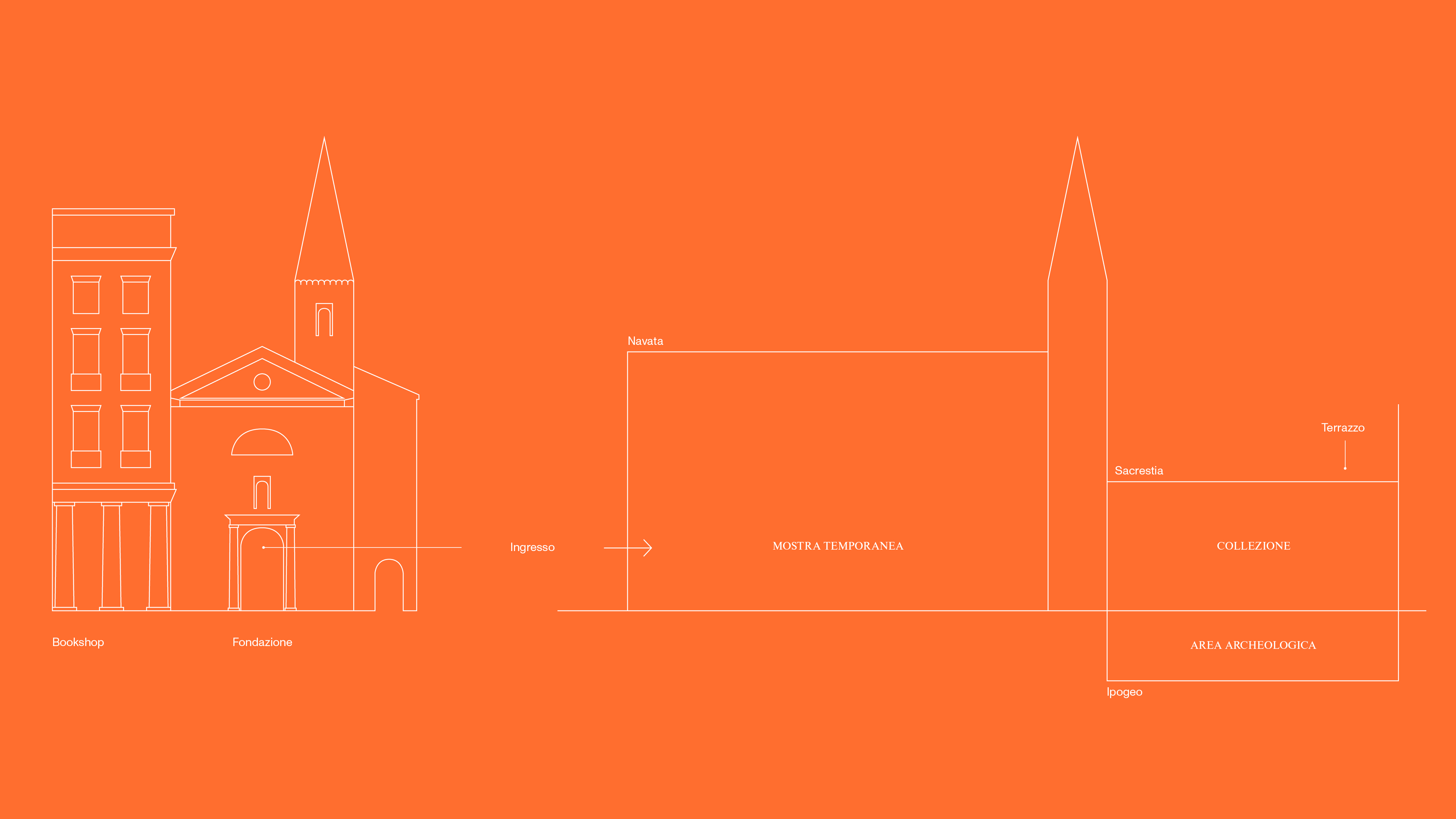

Intra. Spazi di sperimentazione a Sant’Agnese. Una rassegna dedicata all’arte e alla sperimentazione che ha coinvolto artisti e performers in dialogo con lo spazio culturale dell’ex chiesa di Sant’Agnese in un’ottica di valorizzazione e relazione con il territorio.

Nuova Sant’Agnese, Navata. Bruno De Toffoli. L’avventura spazialista. L’importante gruppo scultoreo dell’artista, proveniente dalla Collezione Intesa Sanpaolo per la prima volta esposto negli spazi espositivi della Fondazione. Novembre 2024

Palazzo Ascari Rusconi Sacerdoti Lanza. Giornate FAI d’Autunno 2024. Incontro con il restauratore Giordano Passarella alla scoperta del Palazzo e della sua storia. Ottobre 2024

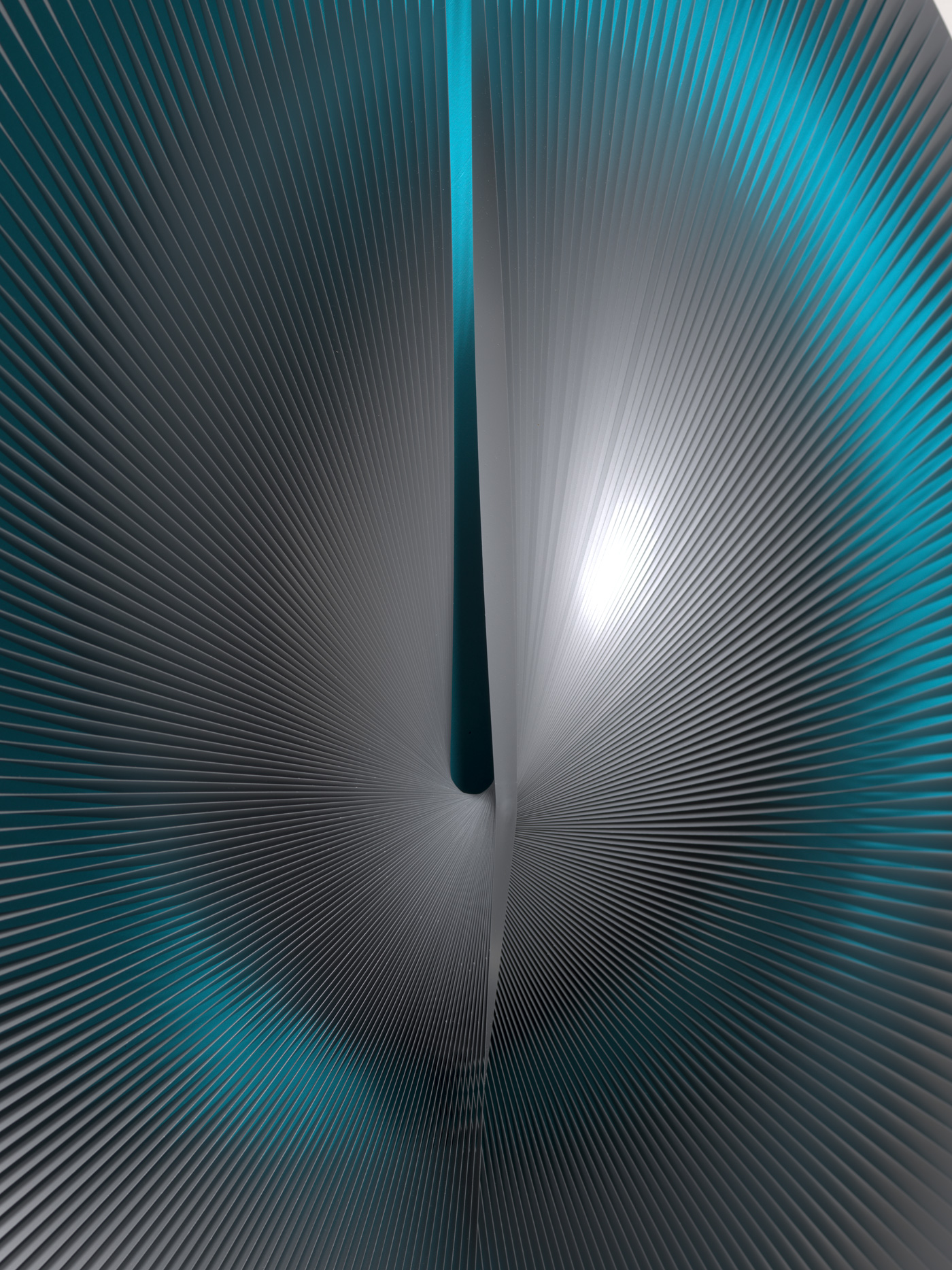

Nuova Sant’Agnese, Sacrestia. Un dialogo Fabrizio Plessi e Annamaria Sandonà. Evento realizzato in collaborazione con la delegazione FAI di Padova, maggio 2024

Nuova Sant’Agnese, Ipogeo. Lo spazio presenta un’area storica permanente che raccoglie una serie di reperti ritrovati nel corso dei restauri – tra cui importanti frammenti d’affresco del Trecento – e due lastre tombali.

Nuova Sant’Agnese, Terrazza. Situata sulla Sacrestia, lo spazio costituisce una location ideale per l’esposizione di sculture e per ospitare eventi. La Terrazza, di prossima apertura, offre una visuale inedita sul campanile di Sant’Agnese e sul centro storico di Padova.