Il seguente articolo riprende il testo a cura di Sileno Salvagnini Bruno De Toffoli e la critica d’arte veneta nel secondo dopoguerra* che si propone di ripercorrere il contesto storico-artistico degli anni Cinquanta e Sessanta, nel quale si sviluppa lo spazialismo veneziano da cui emerge la figura di Bruno De Toffoli.

Nel 1952, lo scultore De Toffoli risponde a una lettera pubblicata nel “Gazzettino – Sera” riguardo a un articolo di Guido Perocco, che lo definiva allievo di Alberto Viani. De Toffoli smentisce questa affermazione precisando che, pur apprezzando alcune correnti artistiche moderne, i suoi veri maestri sono scultori come Arp e Brancusi, ma non il citato Viani. Dalla lettera emerge una certa acrimonia verso Perocco nonostante il critico avesse elogiato De Toffoli in passato, suggerendo la sua partecipazione alla Biennale di Venezia.

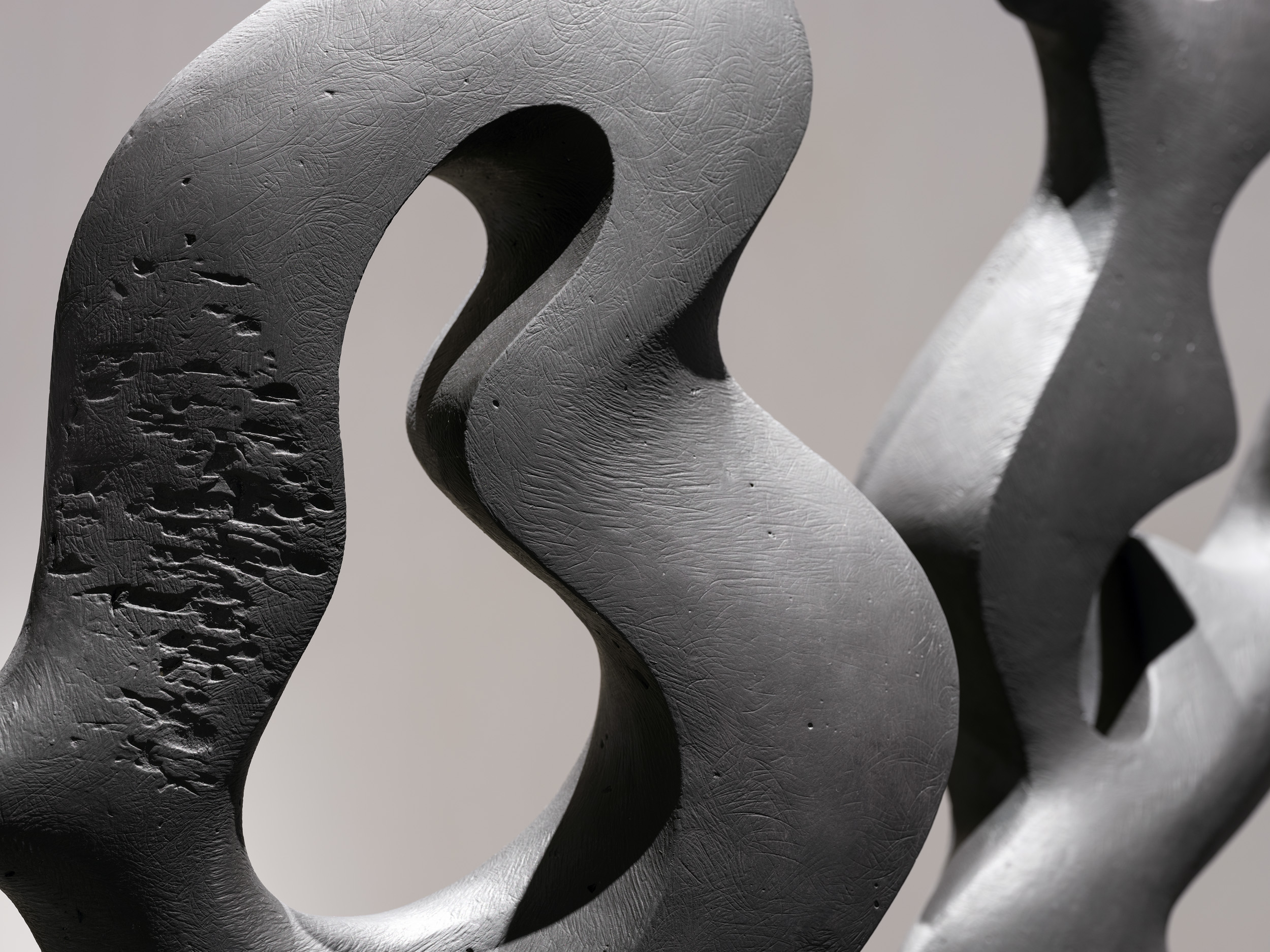

Partendo dalla sua produzione degli anni Quaranta, durante gli studi all’Accademia di Venezia, si può notare che le sculture di De Toffoli risentono dell’influenza di Arturo Martini, pur indagando un approccio più spaziale; si pensi ad esempio ad opere come Composizione, del 1949, che dimostra il suo interesse per la scultura che si fonde con lo spazio. La sua evoluzione stilistica, distante dalle tradizioni scultoree del periodo, potrebbe così spiegare il desiderio di distaccarsi da Viani, molto apprezzato in quel momento.

La carriera all’Accademia segnerà un cambiamento significativo nel percorso artistico di De Toffoli, con un miglioramento del suo stile e l’influenza di nuovi maestri, come Venanzo Crocetti. A conferma di ciò, dal diploma dello scultore emerge un rifiuto verso il periodo in cui aveva lavorato con Martini e Viani, preferendo riferimenti più moderni come quelli di Alexander Archipenko.

Nel 1954, la scultura Eternità della macchina di De Toffoli fu esposta alla Galleria del Cavallino di Carlo Cardazzo, a Venezia, e per la prima volta alla Biennale dello stesso anno, insieme ad altre sue opere come Azione delle verticali e Attimo nello spazio. Nonostante fossero tutte realizzate in gesso, queste sculture vennero collocate nel giardino della Biennale, scelta che si giustifica con la carenza di spazi interni e la percezione che le opere di un giovane artista potessero essere ‘sacrificate’ all’aperto. Questo approccio evidenziò una certa differenza tra De Toffoli e scultori più affermati come Viani, le cui opere invece furono ospitate nelle sale interne della Biennale. La scelta di esporre le fragili sculture di De Toffoli all’aperto sollevò discussioni riguardo ai danni che il gesso avrebbe potuto subire, come evidenziato da Roberto Longhi e Rodolfo Pallucchini (membri della Sottocommissione per le arti figurative della Biennale).

Le opere di De Toffoli suscitavano un misto di inquietudine e curiosità, distaccandosi radicalmente dalla scultura tradizionale e dalle scelte artistiche dei suoi contemporanei. Ad esempio, opere come Attimo nello spazio e Eternità della macchina presentano forme inusuali e provocatorie, lontane da qualsiasi riferimento iconografico precedente, con strutture che sembrano sfidare le convenzioni della scultura moderna. Questi lavori, seppur innovativi, furono inizialmente sottovalutati rispetto ad artisti più consolidati.

La seconda metà degli anni Cinquanta rappresenta un periodo di grande fermento per l’arte contemporanea in Italia: nel 1958, l’artista partecipò nuovamente alla Biennale di Venezia e questa volta le sue opere, come Metamorfosi, Genesi e Evento spaziale, vennero illustrate da Giampiero Giani, uno dei maggiori teorici in Italia di questa corrente nonché firmatario di numerosi manifesti, che ne riconobbe le potenzialità a partire dal rifiuto di De Toffoli di adeguarsi alla scultura dell’epoca, e ne esaltò l’originalità della ricerca formale e spaziale, in cui luce e vuoto diventano elementi essenziali.

Negli stessi anni venne pubblicata anche la rivista Evento, fondata a Venezia nel 1956, che diventò mezzo e punto di riferimento per il movimento spazialista. Questa rivista fu un luogo di riflessione critica sull’arte e la cultura, con contributi di intellettuali come Toniato, Rosada, e Ballo che sostenevano una visione dell’arte non come mera rappresentazione, ma come sintesi dinamica tra spazio, luce e forma.

Toniato, in particolare, nei suoi scritti su De Toffoli approfondì la nozione di scultura come fusione di pieno e vuoto, sottolineando l’autonomia dell’opera d’arte che non era più solo un oggetto statico ma un evento in continua evoluzione. Il concetto di “libertà” nelle sue sculture non significa casualità o astrattismo, ma libertà strutturale che trascende le convenzioni stilistiche.

La stagione, se così può essere definita, della produzione artistica di De Toffoli dopo la partecipazione della Biennale del ‘58 iniziò a evolvere; sempre più rara fu la frequentazione dello scultore alle varie occasioni espositive a causa del crescente impegno didattico al Liceo Artistico di Venezia, ma rimane comunque evidente come l’esperienza spazialista sia stata fondamentale per De Toffoli, tornando nei decenni seguenti in nuove declinazioni: disegni e raffigurazioni tramutati ora in ‘un’idea di città tecnologica’. Quella dello spazialismo di De Toffoli fu una stagione in grado di offrire una trasformazione nel campo della scultura.

*S. Salvagnini, Bruno De Toffoli e la critica d’arte veneta nel secondo dopoguerra, in “Bruno De Toffoli. L’avventura spazialista, Fondazione Alberto Peruzzo, Padova, 2025.